|

|

| 訴え(133条以下) ↓ 必要的口頭弁論(87条) ↓ 弁論の終結(243条) ↓ 判決内容の確定 (合議体にあっては評議・評決) ↓ 判決書の作成(253条、規則157条) ↓ 判決言渡(251条・252条、規則155条) 判決の効力の発生(250条) ↓ 書記官への交付(規則158条) ↓ 当事者への送達(255条)・ 控訴期間の進行開始(285条) |

247条は、「事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」と規定している。

|

| 間接事実 | |経験則・論理則 ↓ 主要事実・他の間接事実 |

| 伝統的見解 | 新しい見解 | |

|---|---|---|

| 要件事実の存否不明の場合の処理 | 法規不適用 | 事実の存在又は不存在の仮定 |

| 証明責任 | 法規が適用されないことによる不利益 | 事実の存在又は不存在が仮定されることによる不利益 |

| 証明責任規範 | 観念する必要がない(ただし「証明責任分配を定めた規定」の意味でこの語を使うことができる) | 事実の存在又は不存在の仮定を指示する規範 |

| 責任分配の表現と読取り | 法規不適用の原則を前提にして、法規範の構成によって表現される | 規範の構成から読み取る(実質的には伝統的見解と同じ) |

| 法規は、その要件事実の存在が証明されたときにのみ適用される。 |

| XはYに対して負っていた債務を弁済したが、その時の領収書を紛失した。Yからの再度の支払の請求があり、やむなく、また弁済した。その後、最初の弁済のときの領収書が発見されたので、XはYに対して不当利得の返還請求(民法703条)の訴えを提起した。 Yは、悪意の非債弁済の抗弁(民法705条)を主張して争った。 |

| 債務の二重弁済[根拠] | Xが証明責任を負う | |←─悪意の非債弁済[障害] | Yが証明責任を負う ↓ 不当利得返還請求権 |

| 挙証者───→要証事実←───相手方 本証 反証 要証事実の証明が必要 要証事実の証明を動 揺させれば足りる。 反対事実の証明は不要 |

| 挙証者 主要事実を 主要事実 間接本証│ 否定する を肯定する (証明)↓ 間接事実──経験則─→主要事実←─経験則───間接事実 ↑ ↑ │ 間接反証 間接事実についての │ │(証明が必要) 直接反証(確信の動揺)│ 相手方 相手方 |

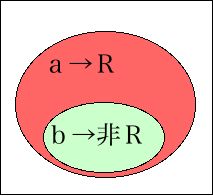

| (α)の場合 (代表例) |

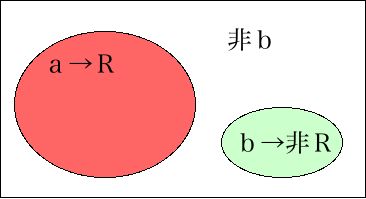

(β)の場合 |

|---|---|

|

|

| 推定原因事実A─→被推定事実B(要件要素たる抽象的事実)⊆要件─→法律効果 |

| [A1]法律上の推定を用いた表現 | [A2]ただし書を用いた表現1 | [A3]ただし書を用いた表現2 |

|---|---|---|

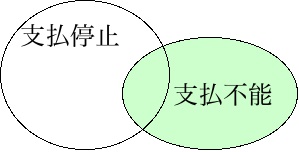

| (1) 債務者が支払不能にあるときは、(中略)、破産手続を開始する。 (2) 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。 |

債務者が支払を停止したときは、破産手続を開始する。ただし、債務者が支払不能でないときは、この限りでない。 | 次の各号に掲げるときには、(中略)、破産手続を開始する。

|

| [B1]法律上の推定を用いた表現 | [B2]ただし書を用いた表現1 | [B3]ただし書を用いた表現2 |

|---|---|---|

| (1) 債務者が支払不能にあるときは、(中略)、破産手続を開始する。 (2) 債務者が一つの債務を弁済期に支払うことができなかったときは、支払不能と推定する。 |

債務者が一つの債務を弁済期に支払うことができなかったときは、破産手続を開始する。ただし、債務者が支払不能でないときは、この限りでない。 | 次の各号に掲げるときには、(中略)、破産手続を開始する。

|

| A | B |

|---|---|

|

|

|

| 法律上の推定を用いた表現 | ただし書を用いた表現 |

|---|---|

| (1)要件AとBが充足される場合には、法律効果Xが発生する。 (2)CならばBと推定する。 |

次の場合には、法律効果Xが発生する。 1 要件Aが充足されるとき。ただし、要件Bが充足されるときに限る。 2 要件AとCが充足されるとき。ただし、要件Bが充足されないときは、この限りでない。 |

| 推定原因事実─→権利関係 |

| 効果規定 | A,B,Cの場合には、法律効果Xが発生する。 | |

|---|---|---|

| 同じことの別表現 | 推定 | Aの場合には、Bと推定する。 |

| 暫定真実 (注釈) |

Bと推定する。 (注釈:この推定は、Aを要件要素とする効果規定に適用される) |

|

| 暫定真実を用いた表現 | ただし書による表現 | ||

|---|---|---|---|

| 効果を定める規定 | A,B,Cの場合には、法律効果Xが発生する。 | A,Cの場合には、法律効果Xが発生する。ただし、非Bの場合は、この限りでない。 | |

| 推定規定 | 形式1 | 「Aの場合には、Bと推定する」or「Aは、Bであると推定する」

|

不要

|

| 形式2 |

Aを要件とする規定に関し、「Bと推定する」

|

||

| 推定の根拠 | 推定されるもの | 相手方がなすべき立証活動 | 名称 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 推定規定 | 要件要素(権利) | 反対証明 | 法律上の権利推定 | 占有から占有本権の推定(民法188条) |

| 推定規定 | 要件要素(抽象度の高い事実) | 反対証明 | 法律上の事実推定 | |

| 推定規定 | 要件要素(抽象度の低い事実=具体的事実) | 反対証明 | 法律上の事実推定 | |

| (高度の蓋然性のある)経験則 | 要件要素(抽象度の高い事実) | 反対証明 | (過失の)一応の推定 | 証明責任転換説(証明責任分配説) |

| 経験則 | 要件要素(権利) | 反証 | 事実上の権利推定 | 所有権に関する登記の存在から所有権の移転を推定 |

| 経験則 | 要件要素(抽象度の高い事実) | 反証 | (過失の)一応の推定 | 抽象的事実推認説 |

| 経験則 | 要件要素(抽象度の低い事実=具体的事実) | 反証 | 事実上の事実推定 |